5月11日,央视CCTV13《在希望的田野上》栏目,以长达5分钟的时长,深度报道了湖北石首团山寺镇别具一格的农业发展模式,“鸭蛙稻”生态种养模式与智能育秧设备成为焦点。

在团山寺镇长安村的4500亩稻田里,"鸭蛙稻"模式正在书写绿色农业的新篇章。每年5月,2万只小鸭率先活跃在稻田,松土、除草、施肥“一条龙”;7月,15万只小青蛙接力除虫,全程减少化学药剂使用。这种模式下,石首市化肥减量46%、农药减量90%以上,产出的生态稻米贴上绿色食品标签,价格翻倍。

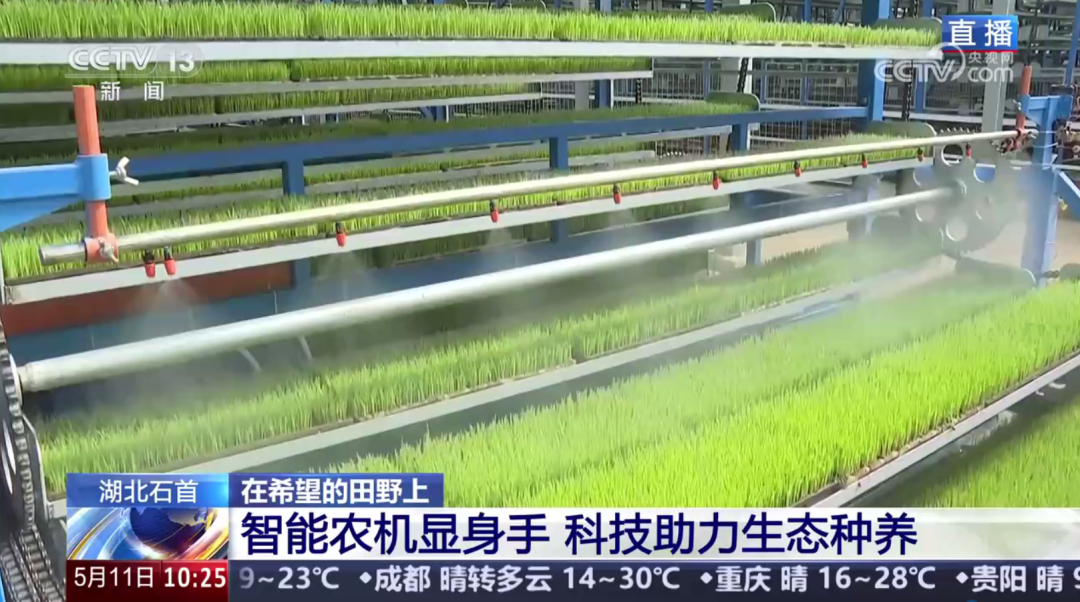

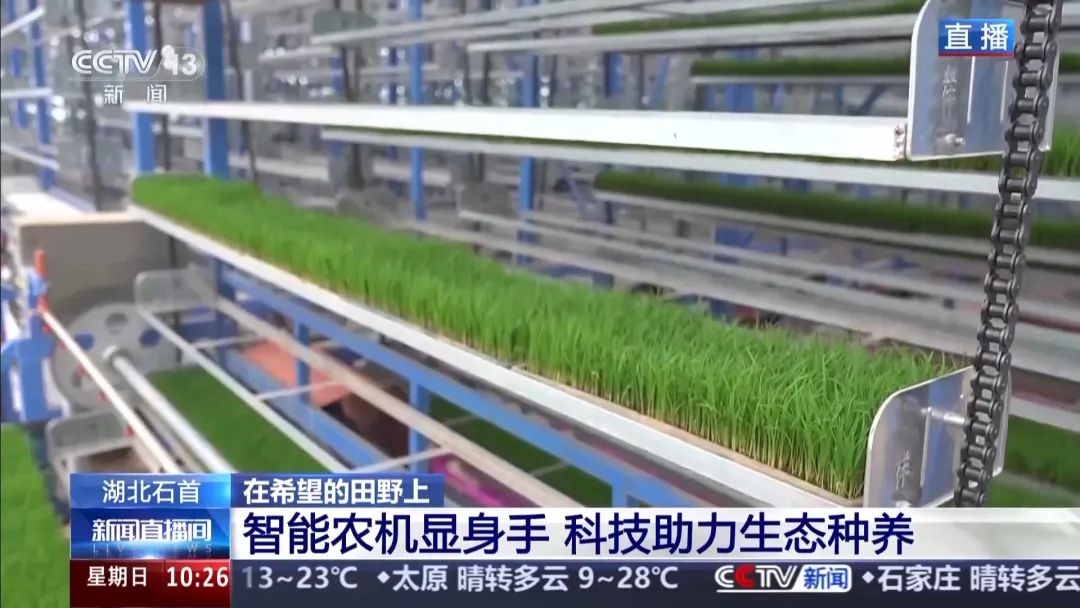

同时,央视镜头也捕捉到团山寺镇的智能育秧基地。占地两千多平方米的智能育秧中心,采用玻璃结构,内部恒温恒湿系统与水肥药一体化喷灌设备协同运作。在这里,育秧盘在温室内自动循环移动,由中央系统统一喷灌,底部补光灯按需亮起,保证每株秧苗都能均匀“喝饱水”“晒足太阳”,整齐度和健壮度远超传统育秧。据悉,该育秧中心单季可满足3000亩稻田用苗,加上原有的钢架育秧大棚,能为长安村及周边7000多亩农田提供优质秧苗。

此次央视报道,不仅展现了石首农业的创新成果,也为全国生态农业与智慧农业发展提供了优秀范例,让石首农业走向更广阔的舞台。(记者:孙诗宇;通讯员:黄修远)

《央视新闻》客户端文字报道↓

目前正值田间管理的关键期,在湖北省石首市的团山寺镇,小鸭子和小青蛙也被安排加入了农田管理的队伍,通过它们的“辛勤工作”减少化肥等用量。让我们跟随总台记者一起去看看那里的鸭子、青蛙如何进行田间管理。

总台记者 凌姝:大家能听到小鸭子的叫声吗?看来它们都迫不及待要和我们打招呼了。这些鸭子是本地的小麻鸭,现在才20多天,毛茸茸,十分可爱,但可别小看它们,它们已经在这片稻田里工作了3天,虽然今天是星期天,但却是它们的第4个工作日。我们把员工宿舍门打开,先让它们去稻田里大显身手。

除草+松土+施肥 小鸭子争做三项全能

总台记者 凌姝:小鸭子们的工作积极性还不错,欢快地奔向稻田,它们在稻田里面运动,用小脚丫踩踩这儿,翻翻那儿,就能为稻田松土。同时,小嘴也没有闲着,只要发现杂草,就会立刻啄食,也就给稻田完成了除草任务。大家也许会担心,小鸭子会把水稻当作食物吃掉吗?答案是不会,小鸭子们虽然工龄都很短,但是它们能准确分辨水稻和杂草,不会误食。它们在稻田里活动产生的粪便也是天然的肥料,能让水稻茁壮成长。一只小鸭子,完成的工作是除草、松土、施肥,三项全能。

总台记者 凌姝:在这片4500亩的稻田里,每天上岗的小鸭子有3万只,平均每亩地有10只到15只,而且每只小鸭子都很勤劳,几乎是天一亮就出门,天黑了才回来。农户告诉我,他们在最开始向农田里投放小鸭子的时候,会在鸭舍和在杂草比较多的地方会撒上稻谷,来引导小鸭子们多吃杂草、按时回家。

“鸭蛙稻”模式上 新助力绿色农业

总台记者 凌姝:说到这里,您会不会产生一个疑惑,小鸭子们喜欢吃稻谷,那它们会不会把稻田里的谷子也吃掉呢?为了防止这样的情况发生,这里采用的模式是“鸭蛙稻”模式,5月放鸭,7月放蛙,在水稻进入抽穗期,也就是有稻谷的时候,15万只小青蛙就会来接力管理这片农田,由它们来捕食害虫,替代杀虫剂。

总台记者 凌姝:有了小鸭子、小青蛙的帮忙,再配合许多的绿色综合防控技术,这里的化肥减量在46%、农药减量能达到90%以上,既减轻了对环境的负担,还修复了土壤的肥力,让这片稻田变得更加绿色、生态。

智能农机显身手 生态种养科技助力

总台记者 凌姝:说完了“鸭蛙稻”模式的两种小动物,我们再来说说“鸭蛙稻”模式里的“稻”,这里种植的是一种两收的再生稻,此时此刻,这里在进行最后一片再生稻的插秧工作了,无人驾驶的插秧机正在作业,只需要农技人员放置秧盘,秧苗就能够整齐地种好了。原来,这片田如果用传统的人工插秧,需要9个人干一天才能干完。现在,无人插秧机只需要1小时就能搞定,而且秧苗之间距离非常标准,这也方便了小鸭子们的自由奔跑。

距离这片农田不到一公里,还有为大田育秧的育秧工厂,在智能化的控制下,秧苗生长期所需的光照、温度、湿度都能实现精准调控,让种子在最适宜的环境中成长为茁壮的秧苗。育秧工厂采取的是立体层架,简单来说就是秧苗住上了楼房,这样也大大提高了土地的利用效率,2000平方米的育秧工厂能为3000亩稻田提供秧苗。

生态种养,科技助力,这里产出的大米,每公斤的收购价比普通的杂交稻高出5毛钱左右,每亩能够增收1000元以上。如今,在整个石首市,已经有5万亩农田采用这种模式,在希望的田野上奏出致富乐章。